Travail forcé, corvées et humiliation : la poudrière malgache avant 1947

« Le travail obligatoire est une chaîne invisible. Mais il laisse des cicatrices bien visibles dans les cœurs. » - extrait du roman « Sous le soleil de Spartacus » 1947, l’insurrection à Madagascar

Dans les années 1940 à Madagascar, sous domination française, la vie des colonisés ne se résume pas à l’exotisme des paysages ou à la lenteur des saisons tropicales. Derrière les cartes postales se cache une réalité brutale : celle d’un peuple contraint, exploité, acculé. Après la seconde guerre mondiale, les Malgaches vivent encore en effet sous le régime du travail forcé, hérité des lois coloniales françaises, et amplifié par les besoins de guerre et de reconstruction de la métropole.

Le "service des prestations" : l’autre nom de la servitude

Instauré dès les débuts de la colonisation qui a débuté en 1895 avec la prise de Antananarivo par le général Galliéni, le travail forcé devient monnaie courante à Madagascar. C’est le fameux "service des prestations" : tout homme adulte malgache doit fournir 50 à 60 jours de corvées par an, sous peine d’amende ou d’emprisonnement.

Cela comprend :

- la construction de routes, de pistes, de bâtiments administratifs,

- le transport de marchandises à dos d’homme ou en charrette,

- la participation aux grands travaux agricoles, souvent dans des régions éloignées.

Les hommes partent des semaines durant, laissant leurs familles sans soutien, pour travailler sans salaire, ou avec une maigre compensation en nature. C’est ainsi que de grandes infrastructures ont été construites comme la grande route, véritable poumon économique, qui relie à l’Est le grand port de Tamatave à Antananarivo la capitale sur les hauts plateaux. Ou encore le canal des Pangalanes qui relie Tamatave à la ville de Farafangana dans le sud-est. On l’oublie souvent sous la férule de Galliéni ces grands travaux ont conduit à des dizaines de milliers de morts.

Réquisitions, humiliations, déracinement

Avec la Seconde Guerre mondiale, tout s’aggrave. Le régime de Vichy, puis le pouvoir colonial de la France libre, mobilisent les ressources de l’île comme jamais. Le bétail, les vivres, les hommes : tout est réquisitionné au nom de l’effort de guerre.

Dans « Sous le soleil de Spartacus, 1947 : l’insurrection à Madagascar », le climat de tension se dévoile à travers le regard de Lilo, le personnage principal, revenu sur sa terre natale après un long exil. Il y retrouve un pays en ébullition, où la colère gronde contre la colonisation française. Deux officiers malgaches, Archibald et Solo, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, prennent la tête de l’insurrection. À leurs côtés, des milliers de soldats, eux aussi anciens combattants, se soulèvent. Tous partagent la même amertume : celle d’avoir risqué leur vie pour une nation qui, une fois la guerre terminée, les méprise, les exploite sur leur propre sol et leur refuse l’indépendance qu’on leur avait pourtant promise en échange de leur mobilisation.

Outre le recueil de nombre de témoignages sur place, le roman repose également sur une analyse socio-historique des décisions absurdes prises par le gouvernement français en 1947, qui ont conduit à une répression d'une violence inouïe contre ce soulèvement. À cette époque, Vincent Auriol, ancien bras droit de Léon Blum, venait tout juste d’être élu Président de la République. Des choix politiques, aussi absurdes que sanglants, furent portés collectivement par le président du conseil dirigé par Paul Ramadier, membre de la SFIO, et partagés par plusieurs ministres influents du gouvernement issue d’une coalition : le tripartisme. Cette coalition regroupait la SFIO, le MRP, le PCF, et l’UDSR. Parmi ces responsables politiques : Marius Moutet, ministre des Colonies et de la France d’Outre-mer, lui aussi figure importante de la SFIO, ainsi que François Mitterrand, alors ministre des Anciens Combattants et des Victimes de guerre appartenant au groupe UDSR.

D’ailleurs c’est une véritable guerre qui sera déclenchée sans consultation ni aval du Parlement, marquant ainsi l’un des épisodes les plus sombres de la politique coloniale française de l’après-guerre : villages des insurgés nettoyés au lance flammes et vidés de leurs forces vives, tortures, largage d’avion de prisonniers, exécutions sommaires, exactions des petits colons souvent pires que celles des militaires, humiliations quotidiennes pour des citoyens apeurés et confrontés à la souffrance. Une période aussi ou la colère gronde.

La corvée devient étincelle : vers l’insurrection

Il y a soixante-dix- sept ans, le 29 mars 1947, la nuit de l’insurrection (on devrait dire des insurrections car elles seront multiples dans tout le pays) ne tombe pas du ciel. Elle naît dans la poussière des chemins que les Malgaches ont été contraints de tracer, dans les silences amers des familles affamées, dans la honte des corps épuisés par des tâches imposées. Dans ces inégalités insupportables qui affament ceux qui sont pourtant à la source de la production agricole et minière.

Comme dans toute société le travail est au cœur de l’existence des citoyens, l’insurrection de 1947 est une révolte contre l’oppression coloniale, bien sûr. Mais c’est aussi une révolte contre le travail forcé, contre l’injustice quotidienne qui fait de chaque Malgache un "citoyen de seconde zone", un dominé sur sa propre terre.

Un roman pour ranimer la mémoire

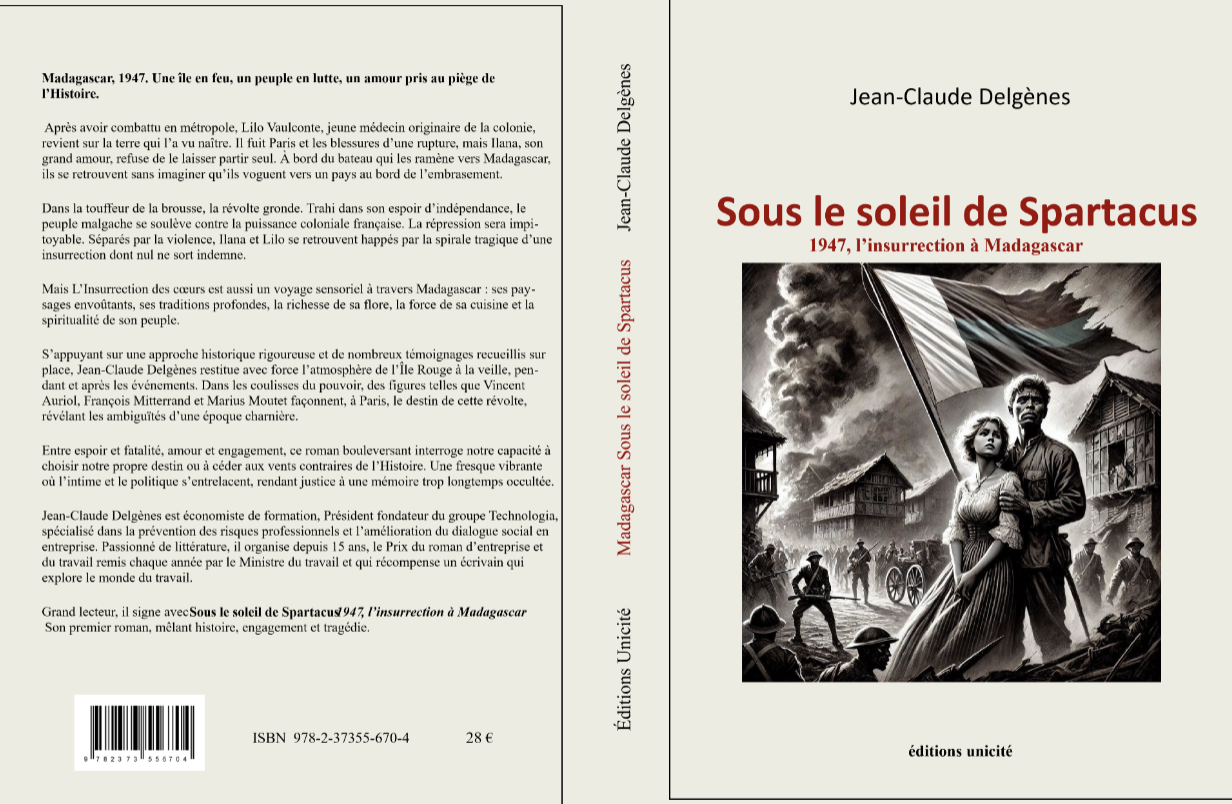

Avec « Sous le soleil de Spartacus » 1947, l’insurrection à Madagascar, j’ai voulu rendre hommage à cette mémoire oubliée, celle d’un peuple qui s’est levé dans la dignité. Le roman puise dans les récits historiques, les témoignages recueillis, mais aussi dans l’émotion brute, celle de la transmission, de la douleur et de l’espoir.

- Parution aux éditions Unicité le 25 avril 2025

Pourquoi moi, économiste spécialisé dans l’organisation du travail et la prévention, ai-je choisi d’écrire un roman historique ?

C’est une question légitime que beaucoup se poseront. J’y apporterai plusieurs réponses.

D’abord, parce que la France est une terre de haute culture, où presque chaque citoyen rêve un jour d’écrire un roman, pour transmettre un fragment de son histoire personnelle. Les éditeurs le disent tous : chaque année, ils reçoivent des milliers de manuscrits, portés par cette envie de faire entendre une voix singulière. La mienne n’échappe pas à cet appel. Ensuite, notre pays, aussi riche soit-il de sa civilisation, souffre d’un travers : il est difficile d’y assumer plusieurs identités professionnelles. Il est délicat, voire suspect, de vouloir exceller dans deux domaines. Récemment, lors d’un déjeuner avec mon ami le philosophe Vincent Cespedes – dont je vous recommande au passage la dernière œuvre, La société de la Trahison (Albin Michel) – il me confiait à quel point il était ardu, en France, d’être reconnu à la fois comme penseur et comme compositeur de musique de film (ce qu’il est par ailleurs). «On nous met dans des cases, et il est difficile d’en sortir », me disait-il. Cette remarque m’a aussitôt rappelé Nino Ferrer : l’artiste espiègle de notre enfance avec Le Telefon ou Mirza, mais aussi un immense musicien, trop souvent ignoré dans cette dimension.

Quant à moi, j’ai voulu, à travers ce roman, m’autoriser une autre tentation : celle de la littérature romanesque. Loin des essais – que j’ai signés seul ou à plusieurs mains, une dizaine à ce jour – ce livre est une manière d’explorer d’autres chemins, d’autres sensibilités. J’avoue avoir une crainte : celle que les lecteurs ne me suivent pas dans ce détour. Comme me le rappelle mon éditeur François Mocaer (dont je vous recommande la lecture car c’est aussi un poète, ainsi que les publications des éditions Unicité), « on peut écrire sans être publié, on peut être publié sans être lu ». Mais j’espère, sincèrement, que ce roman, déjà salué par quelques lecteurs précurseurs et correcteurs attentifs, touchera d’autres cœurs.

Ce roman est né d’une urgence de mémoire et d’un élan d’amour. Il retrace la révolte oubliée de milliers de nationalistes malgaches et parmi eux de jeunes officiers, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont soulevés contre le joug colonial. Madagascar, ce pays magnifique, riche de traditions, de cuisines, de paysages, d’une faune et d’une flore inégalées (tout cela se retrouve dans le roman), ne s’est jamais résigné à l’occupation. Le peuple malgache, malgré ses nombreuses ethnies, est resté uni dans son refus de l’oppression. La colonisation française n’a duré qu’un peu plus de cinquante ans, mais elle a laissé des cicatrices profondes.

Au-delà de l’histoire, ce roman est aussi une interrogation universelle : que devient notre libre arbitre dans les moments extrêmes ? Que choisissons-nous de cautionner ou de combattre lorsque notre fraternité est mise à l’épreuve ? Lilo, personnage central, témoin des atrocités infligées à ce peuple, ne s’en remettra pas. Terrassé par la lèpre, il incarne la douleur de ceux qui ont trop accepté sans réagir. Ilana, enceinte, parvient à regagner Paris – survivante d’un amour brisé mais porteur d’espoir.

Mais ce roman est avant tout une histoire d’amour. Un amour sous toutes ses formes : amour de la patrie, amour filial, amour fraternel, et surtout amour inconditionnel, celui qui refuse la barbarie. À travers cette histoire, ce livre veut faire mémoire, éclairer des faits oubliés, transmettre une vérité longtemps occultée et réparer ce qui peut l’être.

La grande Histoire, celle avec un grand H, doit réhabiliter ces femmes et ces hommes broyés pour avoir voulu rester debout.

Aussi ce livre est écrit pour honorer la mémoire de ces êtres disparus dans une répression sanglante, qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Pour que ces héros ne « meurent pas deux fois ». Car l’oubli serait une seconde mort.

Madagascar ne retrouvera son indépendance qu’en 1960. Ce roman est un hommage à celles et ceux qui ont payé le prix de cette liberté. C’est un appel à la mémoire, à la justice, à l’humanité.

Je vous invite à le découvrir, à le lire, à le faire lire, à le demander à vos bibliothèques. Parce que ces voix méritent d’être entendues. Parce que cette histoire mérite d’être connue. Parce que, peut-être, elle nous aide à mieux comprendre notre présent et sans doute à mieux maitriser notre destinée en exerçant notre liberté d’agir.